中国移动模架技术的发展轨迹清晰呈现了从引进消化到自主创新的演进路径,历经四十余年的工程实践,逐步形成了适应中国复杂地质条件与大规模基建需求的技术体系。这一过程并非简单的技术复制,而是通过关键工程的实践探索,实现了从 “拿来主义” 到 “中国创造” 的跨越,在厦门高集海峡大桥的初次尝试、南京长江三桥的自主突破到福厦高铁的技术跃升中,完成了移动模架技术的本土化重塑。

技术引进与初步实践阶段(1990 年代)开启了中国移动模架应用的序幕。1991 年厦门高集海峡大桥成为国内首个 “吃螃蟹” 的工程,采用瑞士 LOSINGER 公司生产的移动模架进行 45 米等跨距连续梁施工,首次将欧洲成熟的 “逐孔现浇” 技术引入中国。这套设备采用桁架主梁结构,通过墩旁托架支撑实现整体移动,虽解决了传统支架法在软土地基的沉降难题,但进口设备成本高昂且维修不便,单孔施工周期长达 25 天。1998 年厦门海仓大桥东引桥施工标志着自主研制的开端,国产 1000t/42m 移动模架通过简化传动系统、采用手动与液压结合的驱动方式,在保证 42 米跨度施工能力的同时降低了制造成本,其单跨施工周期控制在 15 天,较进口设备提升 40% 效率,为后续本土化发展积累了宝贵经验。

自主研发与工法定型阶段(2000 年代)实现了技术层面的关键突破。2004 年南京长江第三大桥 C 标段引桥工程成为重要里程碑,中铁七局研制的 MSS1600-52-58 型移动模架首次实现 58 米最大跨度施工,荷载能力达 1600 吨,通过优化桁架主梁的腹杆布置和支腿结构,使单孔施工周期缩短至 14 天,最快达 9 天。该设备创新性地采用双桁架主梁设计,在跨中区域加密腹杆间距以增强抗剪能力,针对长江流域软土地基特点改良了墩旁托架的受力形式,其施工工艺于 2009 年被评定为国家二级工法,标志着移动模架技术从仿制走向自主创新。同期丹拉高速公路磴口黄河桥采用的 1200t/50m 简易式移动模架,进一步验证了国产设备在大跨度桥梁施工中的适应性,通过模块化设计实现了设备的快速转场复用,较定制化设备减少 30% 投入。

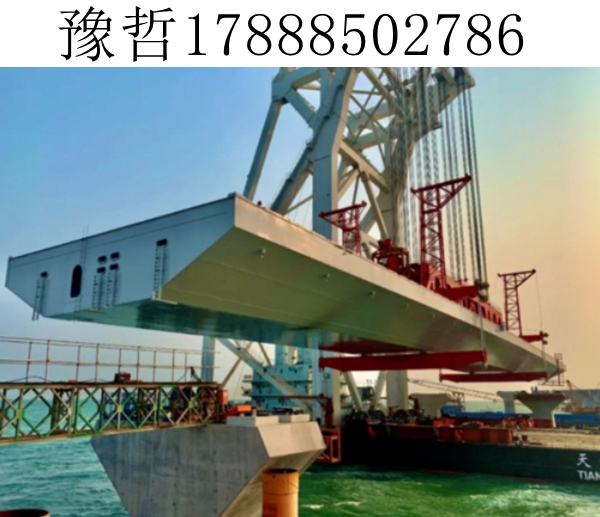

高铁建设驱动的技术跃升阶段(2010 年代至今)推动移动模架技术达到世界先进水平。2019 年福厦高铁湄洲湾跨海大桥完成国内首片 40.6 米大跨度移动模架现浇梁施工,采用的上行式移动模架实现了内、外模板的整体滑移与精准定位,梁体自重达 1000 吨,施工周期控制在 8 天 / 孔。这套设备在结构上突破了传统桁架体系局限,采用钢箱主梁与液压同步控制系统结合,通过 BIM 技术优化支腿布置,适应了 350 公里时速高铁对梁体线形的严苛要求。其智能化监控系统集成应力、挠度实时监测功能,较南京长江三桥时期的人工监控模式,将施工精度提升至毫米级。这一阶段的技术突破不再局限于单一设备性能提升,而是形成了涵盖设计、制造、施工的完整技术体系,使中国移动模架在跨度能力、施工效率和环境适应性上全面超越早期引进技术。

从历史维度看,中国移动模架技术的发展始终与国家基建需求紧密联动。1990 年代的技术引进解决了沿海地区桥梁施工的 “有无问题”,2000 年代的自主研发满足了高速公路网建设的规模化需求,而高铁时代的技术跃升则实现了对国际先进水平的赶超。每个阶段的突破都体现着鲜明的本土化特征:针对中国多样地质条件的支腿设计优化,适应大规模施工的标准化模块研发,以及结合 BIM、智能监控等技术的集成创新。正如厦门海仓大桥的简化设计源于成本控制需求,福厦高铁的智能模架回应了高铁建设的精准化要求,这种 “工程需求牵引技术创新” 的发展模式,使中国移动模架技术走出了一条具有中国特色的自主创新之路。